Hace un par de meses que se cumplían treinta años de la caída del muro de Berlín, un acontecimiento que, a pesar de ser profundamente deseado durante muchos años, cuando se produjo resultó sorpresivo e inexplicable. Se trató de un hecho determinante que actuó como la primera gran ficha que fue haciendo caer, uno tras otro, por efecto dominó, los regímenes comunistas de la Europa del Este a cuya cabeza estaba el gigante que entonces era la Unión Soviética.

La caída de este “muro de la vergüenza” (también otros después han merecido tal nombre), fue literalmente una demolición que corrió a cargo de las autoridades alemanas, si bien las primeras esquirlas fueron arrancadas a golpes por muchos ciudadanos que de manera espontánea comenzaron a desconchar el hormigón con medios muy rudimentarias: martillos, picos, mazas. Nadie se podía explicar cómo de un momento a otro, la policía de la Alemania comunista, la RDA, que durante años había disparado sin contemplaciones a todo el que intentó escapar hacia occidente, aquel 9 de noviembre recibió órdenes de franquear el paso de manera indiscriminada.

A los berlineses, que acudieron en masa, les faltó tiempo para arremeter contra aquella barrera carcelaria infame, vigilada hasta entonces de manera draconiana. Fueron días de auténtica liberación, jubilosos en extremo para todos los amantes de la libertad. El derribo del muro se produjo en medio de una algazara más que justificada. Sobraban motivos para festejarlo.

La pesadilla de los años de terror pasaba a la historia y el camino hacia la reunificación de las dos Alemanias quedaba expedito. Con su desaparición se ponía fin a casi tres décadas de mucho dolor para los alemanes de ambos lados, pero sobre todo para los sufridos habitantes del Berlín Este, capital durante treinta años de la República Democrática Alemana, un estado artificial diseñado para ser el buque insignia de la prosperidad económica y social de una jauja que nunca existió.

En el mismo año en que el muro se vino abajo, 1989, cayeron la práctica totalidad de los gobiernos comunistas de Europa Oriental y a finales de 1991 desaparecía la Unión Soviética.

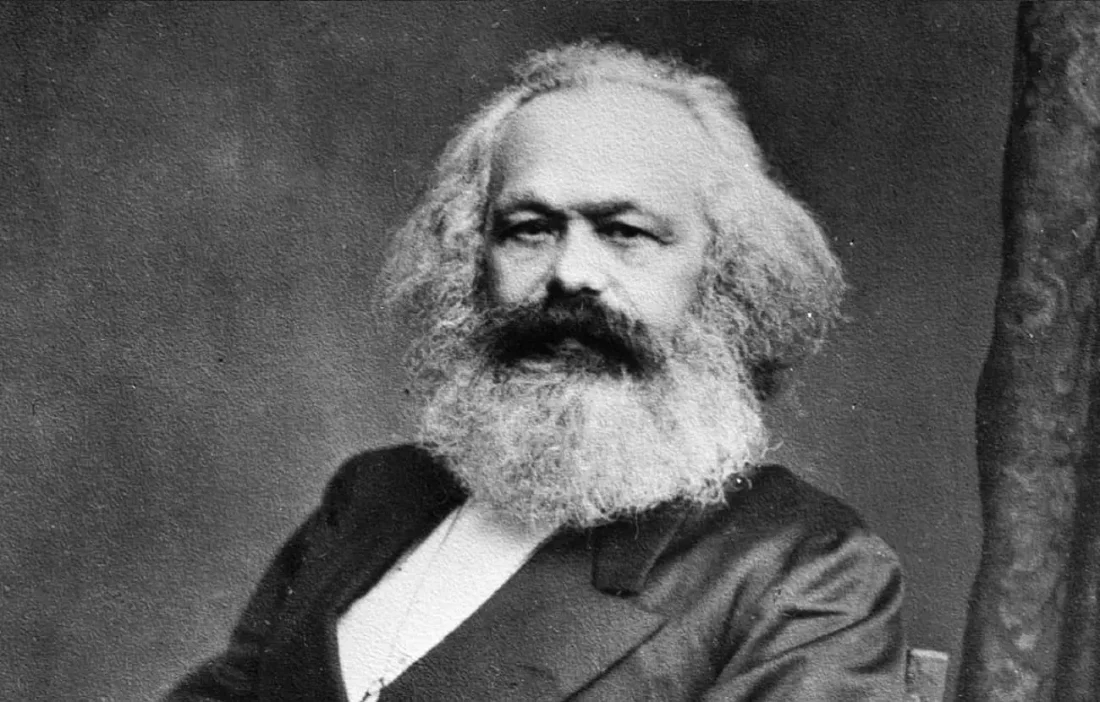

La gran mentira del “paraíso comunista” prometido por Carlos Marx quedaba al descubierto por la vía de los hechos. “Contra facta non valent argumenta”, decían nuestros clásicos. Contra los hechos no valen argumentos, y los hechos se encargaron de demostrar que allí donde el comunismo se había implantado, se producían siempre los mismos frutos: alienación, impiedad, represión, miseria, odio, dolor, desesperación, muerte… Una antesala del infierno.

La misma historia se seguiría repitiendo en países de todos los continentes. En todos ellos los dirigentes comunistas, hicieron ímprobos esfuerzos para enmascarar su fracaso, escamoteando a propios y extraños la siniestra cosecha de esos frutos. Pero la realidad es tozuda y el derrumbe del comunismo en Europa que comenzó en Berlín, hizo imposible disimular por más tiempo su verdadera identidad, tiránica y despiadada, ocultada durante décadas. El “paraíso” era una filfa, un sueño irrealizable; nunca, en ningún sitio hubo tal paraíso.

La relevancia histórica de la caída del muro de Berlín era obvia, pero no solo era decisiva por sus dimensiones política, económica y social. Tenía también una vertiente intelectual muy interesante ya que aquel derrumbe físico era el símbolo de otra caída, la del comunismo como filosofía.

Si las dictaduras comunistas se habían desmoronado, cabía pensar que también entraría en quiebra el comunismo teórico cuyo origen y cuya ubre estaba en la filosofía de Carlos Marx y Federico Engels. Muchos creímos entonces que con aquella desaparición en el campo político, el comunismo intelectual no volvería a levantar cabeza, y dimos por descontado que los comunistas de salón, que vivían espléndidamente en los países ricos de occidente, no tendrían más remedio que abandonar sus posiciones ideológicas. Nos equivocamos. Los hechos, ciertamente, demostraban que los postulados comunistas eran inviables, pero nos equivocábamos al pensar que también caería el comunismo ideológico.

Con las premisas que usábamos nuestros razonamientos estaban bien hechos, pero erramos al perder de vista algunos datos que concurrían en el asunto. Se nos escaparon premisas con las que no contábamos.

No contemplábamos al comunismo más allá de un sistema ideológico, sin caer en la cuenta de que es una hidra de siete cabezas. Razonábamos bien cuando nos preguntábamos cómo se podía profesar una ideología cuyas falacias habían quedado demostradas tan palmariamente ante todo el mundo. Más aún, ¿cómo se podían sostener los principios y promesas de un sistema teórico que llevado a la práctica se había autodestruido, presa de sus propias contradicciones? Porque lo verdaderamente asombroso es que había caído él solito, por corrosión de sí mismo, por agotamiento, sin bombas ni tanques que lo echaran abajo.

Los encargados de explicar la historia contemporánea, a la hora de señalar las causas del ocaso comunista, suelen convenir en añadir a la descomposición interna de aquellas dictaduras, la influencia de dos personalidades muy relevantes: el papa san Juan Pablo II y el presidente estadounidense Ronald Reagan.

Al primero le avalaba la autoridad moral del papado, que, en este caso además, venía reforzada por su estampa personal carismática, su palabra audaz y entusiasta y una trayectoria como obispo polaco firmísima y transparente.

El segundo, Ronald Reagan, pidió abiertamente a su homólogo ruso que acabara con aquella vergüenza en un célebre discurso pronunciado en 1987 a unos metros del muro, en las espaldas de la puerta de Brandeburgo («Mr Gorbachev, tear down this wall: Sr. Gorbachov, derribe usted este muro«), al tiempo que se mostró firmemente decidido a emprender una nueva carrera armamentística con la que la URSS de entonces era incapaz de competir. Es decir, palabras y gestos de firmeza en las personas de dos líderes convencidos de su papel, el uno religioso, el otro político.

Y hasta ahí llegó todo el empuje exterior para derribar al comunismo. No hubo revoluciones violentas, levantamientos militares, invasiones extranjeras, golpes de estado, bloqueos comerciales, o muertos por revanchas que, por otra parte, a nadie habrían extrañado, fuera de algún episodio puntual como el caso del presidente Ceausescu de Rumanía.

Esas fueron todas las fuerzas de oposición, si bien hay un dato más que también hay que tener en cuenta, aunque sea un dato del cual la Historia, como ciencia, no puede -ni debe- echar mano. Me refiero a la providencia divina.

Quienes desde la fe creemos en la conducción de la marcha del mundo por parte de Dios, Uno y Trino, no podemos dejar de señalar que la historia no la construyen solamente los hombres, porque hay otra parte que pertenece a Dios. Al historiador profesional, sea o no creyente, le corresponde analizar y explicar los hechos humanos en cuanto que son humanos; es decir, desde la acción humana, limitándose a obtener conclusiones estrictamente racionales. El historiador riguroso, si quiere ser reconocido y respetado como tal, tiene un campo marcado por unos límites que no debe ni puede traspasar, pero eso no impide que los creyentes, todos los creyentes (incluidos también los que son y que se dedican al estudio de la Historia) tengamos el convencimiento de que Dios también mueve sus fichas en el tablero del tiempo y del espacio, máxime cuando los cristianos afirmamos que Dios se ha encarnado en la persona de Jesucristo y se ha metido de lleno en nuestro mundo, en un tiempo y en un lugar perfectamente datados, habiendo venido a ser el personaje histórico más relevante de cuantos se han conocido.

Pues bien, no podremos echar mano de este dato que nos proporciona la fe como recurso valido para explicar científicamente la historia, pero sí es un recurso teológico. A fin de cuentas ninguna ciencia tiene la exclusiva de la verdad ni competencias sobre la totalidad de lo real.