No hace falta ser economista (yo no lo soy) para darse cuenta de que la economía occidental está sufriendo síntomas muy preocupantes. La situación es grave, no solo para acudir a un buen médico, sino para recibir urgentemente tratamiento hospitalario.

La fiebre se ha disparado. Ese calentamiento en los precios que llamamos inflación empieza a ser alarmante. Las causas son complejas y vienen fraguándose desde hace años, pero parece que el detonante ha sido la incapacidad del mercado energético para recuperar el incremento de la demanda tras la pandemia, y, cuando ya la demanda era superior a la oferta, llegó la guerra. Las guerras siempre producen crisis económicas: muchos recursos se retiran de los circuitos productivos y se ponen al servicio de las armas, reduciendo los bienes disponibles y, consecuentemente, los productos que deberían haber producido con ellos.

La anemia no se ha hecho esperar. Se han roto las cadenas de suministro, se han cortado algunas fuentes importantes de alimentos y no hemos tenido tiempo para buscar alternativas. La tecnología, la alimentación, la automoción… todas las industrias la irán sufriendo tarde o temprano afectando al consumo de productos de todo tipo, desde el lujo a los bienes básicos. La anemia en la economía se llama paro, subempleo, falta de inversión. No quedarán fuerzas para acometer nuevos proyectos, ni siquiera para mantener muchas de las tareas en curso.

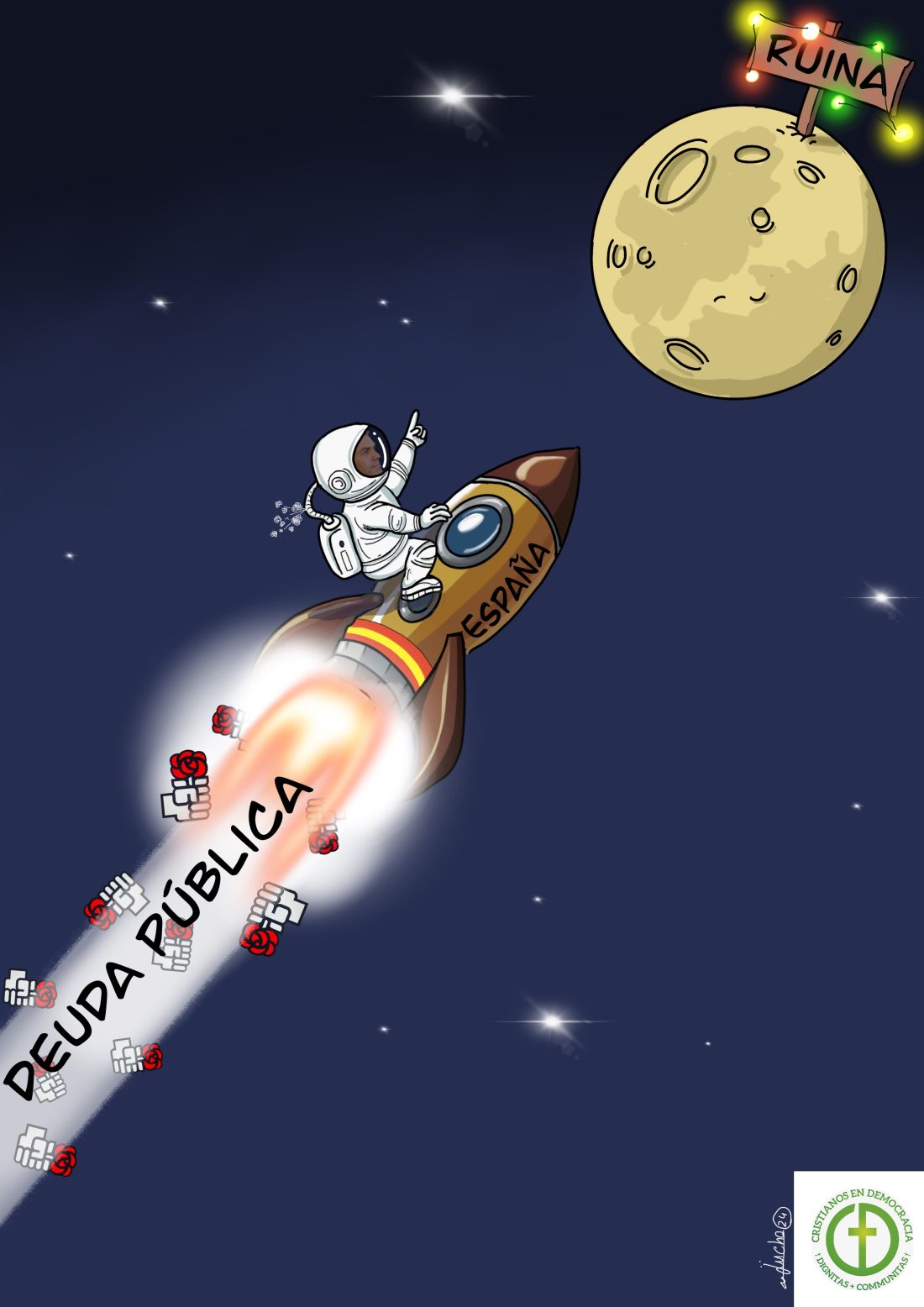

La respiración es dificultosa. Parece que falta el oxígeno del aire. Los gobiernos han decidido sacar recursos de donde ya no hay, de los propios ciudadanos. A los contemporáneos se les incrementan los impuestos, se revisan los puntos y las comas de las declaraciones fiscales, se crean nuevas tasas y se decretan nuevas multas. A los futuros ciudadanos se les castiga con una desproporcionada deuda que pagarán nuestros nietos. Aún así, no da para lo que se necesita.

Lo peor son los mareos y la pérdida del equilibrio. Nuestros gobernantes pierden la cordura y se instalan en el disparate. Las autoridades económicas se desquician con las perspectivas de género y los mandatarios políticos se enredan en pensamientos fantasiosos, olvidando la fiebre, la anemia y la tos asfixiante de la economía doméstica.

La medicina no sabe muy bien cómo curarlo porque el paciente se niega al tratamiento. Los remedios ocurrentes de advenedizos curanderos prometen más de lo que pueden dar, pero son tan atractivos. Unos defienden un abandono total de cualquier tipo de disciplina de vida, otros unas infusiones frecuentes de ordeno y mando, a pesar de que todos saben que estas cosas ya se han probado antes y no producen a la larga ninguna mejora.

Luego hay otros consejos, basados en la sabiduría tradicional, que no evitan el tratamiento del médico pero que obligan al paciente a cambiar de estilo de vida hacia costumbres más saludables: procurar una vida más austera, moderar el consumo de cosas superfluas, redescubrir a los proveedores locales, apreciar el fruto de nuestra tierra, pagar un sueldo justo al que trabaja, reducir el afán recaudatorio del que gobierna, ayudar al que tiene necesidad y esforzarse por ganar el pan honestamente.

Cuando el enfermo pierda sus fuerzas para resistirse, el doctor pondrá su tratamiento: antipiréticos, suero venoso, oxígeno, reposo, dolor y mucha paciencia, pero de nada servirá si el paciente no se procura el remedio permanente renovando sus costumbres y sus hábitos de vida. Si no enmienda su vida, volverá pronto al galeno.